本稿は生江常宣寺の史料に関して、残念ながら『大阪の部落史』史料編近世全三巻の宗教分野の編集には活かせなかったことの後始末である。

常宣寺所蔵史料で筆者が特に興味を引かれた史料は四点あるが、近世編に収録した史料に関係するものに論及を限定する。まず最初は、第二巻(史料編近世2 第二編「六 信仰と寺院」)に史料185として収録(三三一~三三二頁)した史料に直接、関連した史料である。

常宣寺以下の皮多村の寺院一〇ヵ寺は、寛政二(一七九〇)年六月に小寄講を組織し一ヵ月に一度の割合で寄合を開催していたが、休講状態に陥ったために、一一月に永代相続(存続)のために惣同行宛に本山の坊官・家老衆の連署状の下付を本願寺に求める。小寄講の寄合の中で具体的にどのような宗教的な実践がされていたのかは不明(本願寺への上納金が積み立てられたことは確実)で、第二巻解説ではその点には言及できかったのだが、在地の皮多村の寺院同士がどのように連携していたのか、地域的な広がりは如何、という面に注目し収録した。

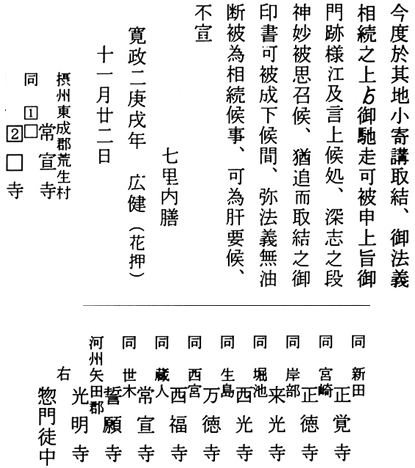

現在の兵庫県東部域から大阪府東部におよぶ皮多村の寺院同士の繋がりが、どのように形成されたのかという興味を喚起する。第二巻に収録した史料から読みとれるのは、差出人署名において看坊が署名しているのは常宣寺順智のみであり、小寄講の中心に常宣寺があったという点であろう。解説を試みる常宣寺史料がその点に直接の回答をもたらすわけではないが、全文を示してみよう(一部、地名・寺院名を伏字とした箇所がある。同一史料内で伏字とした地名を区別するため、1□、2□などと示した)。

近世真宗の古文書形式でいえば御印書添状と題することになるが、文中に「追而取結之御印書可被成下候」とあるように、この本願寺家老七里内膳添状が発給されて以降に本願寺宗主が文書右端肩に印(おそらく「明聖」という印文の印)を捺した形式で、漢字仮名交じりの法語消息があらためて発給されたはずである。しかし、小寄講に発給されたはずの御印書は常宣寺では確認できなかった。御印書添状のみが常宣寺に現存し、御印書が確認できないことに理由が考えられないわけではない。

常宣寺史料の中で最もボリュームがあり、本格的な読み込みが待たれる史料に「永代記録帳」と題された大冊がある。その中に文久三(一八六三)年正月に常宣寺が発起し、2□寺慈観が示談の上で本願寺へ時節見舞を上納することを思い立ち、講内に計画を計ったところ正徳寺のみが不承知であったが、津村御坊の斡旋によって正徳寺も納得し二三両を上納したという記録がある(荒生村ではその内、七両を負担)。それに対して本願寺から御印書が発給されるのだが、御印書については「村々エ相渡シ」とある。これは講内の各寺に一通宛発給されたということではなく、講に対して発給された一通の御印書を講内の寺院が存在する村に巡回させたということである。だから寛政二年の小寄講に発給された御印書も講内の各寺を巡回したはずである。

御印書は、披露のために単に順番に各寺で門徒らにも披露されたということではなく、その所有権が小寄講という組織にあり、保管そのものが持ち回りになっていたと考えられる。とすれば、添状の本状たる御印書が常宣寺に現存していなくとも、一応は理解できるという次第である。しかし、御印書添状のみは小寄講のリーダー的な存在であった常宣寺の手元に止め置かれたのであろう。御印書添状の状態はかなり傷みが発生しているが、切紙形式で巻子に装丁されており、常宣寺で非常に大事にされていたことが窺われる。さらに、もう少し添状を読み込んでみると、宛所の最後に「右惣門徒中」とあるので、御印書の披露の時は講内の寺院だけでなく、各寺の門徒にも披露されたのであろう。一般的に西日本の寄講は、在家門徒を中心とし講員門徒の自宅で開かれることが多いとされるので、もっと想像を膨らませると、小寄講そのものも、寺院の住職や看坊だけが参加したのではなく門徒も参加して、寄合の場所も各寺の持ち回りであったのではということが頭に浮かんでくる。

講の維持存続面では、前記した「永代記録帳」の文久三年の記事には講内として、常宣寺・2□寺の他には、「伽島・新田・3□・世木」(正恩寺・正覚寺・□4□寺・誓願寺)と最初不承知であった正徳寺しか登場しない。そもそも寛政二年六月にスタートし一一月には休講状態に追い込まれていたのだから、約七〇年の間に六ヵ寺の脱退組(来光寺・西光寺・万徳寺・西福寺・光明寺ともう一ヵ寺の別の常宣寺)と二ヵ寺の新規参入(正恩寺・4□寺)を生みつつ維持されてはいたが、正徳寺が最初は不承知であったということからすれば、必ずしも色々な面で各寺の利害が一致している一枚岩の組織ではなかった。

ただし、「永代記録帳」に記録された常宣寺における各種の法要に勤仕する法中(法要時に相互に勤仕し合う関係)としては、脱退組の寺院との関係は継続していく。常宣寺の法中で小寄講以外の寺院は、山城の数ヵ寺(その内、一ヵ寺は真宗大谷派)や河内、大和などに各一ヵ寺、それに摂津国の中でも小寄講より、より広範な地域的な広がりをみせる。その点でいえば、皮多村の寺院間の連携がどのように形成されて、情報のやりとりや縁戚関係が結ばれていったのかを考えようとするときに、小寄講だけでなく法中関係にも注意を払う必要があるだろう。「永代記録帳」の法要に勤仕する法中を追いかけてみると、文化一一(一八一四)年八月二一日から翌日にかけての報恩講で「併百姓芳作ニ付別而如斯相勤」などとあり、門徒の経済状態によって法要等の規模が変動し、当然、招待される法中寺院数も変動している。小寄講などに比較すれば、状況に応じて招待したり招待しなかったりできる緩やかな関係であるということはいえそうである。

では、添状のあとに本願寺宗主の印を捺して発給された御印書とはどのような内容であったのか。幸い常宣寺には、寛政六(一七九四)年一一月二七日常宣寺門徒尼寄講宛の御印書(巻子装丁された状態で発給されたと思われる)が現存している。

前記したように漢字に仮名を交えて、真宗信仰のあり方を説くという内容である。一一ヵ寺宛に発給されたはずの御印書も同じような内容であったと思われる。古文書学的には、本願寺宗主の直書ではなく、印判奉書形式である。坊官・家老衆が宗主の法語を奉じて本文を作成し、それに宗主が宗主印として端右上に「明聖」印を捺すという形式である。宗主の直書としては、御消息と呼称され、法語を漢字仮名交じりで記した文書があるのだが、御消息は発給した宗主の宗教的人格そのものとして認識されており(「御消息様」と記されることが多い)、御消息が皮多村の寺院に入るということは宗主その人が入るのと同じであったため、皮多村の寺院に直接発給された例を筆者は知らない。さらに発給の見返りとして献上する冥加金の負担も多額にのぼる。それに比較すれば、この御印書の場合は少額の冥加金負担で済んだとは思われる。常宣寺に到着した御印書は、御消息披露の例にならっていたとすると、常宣寺に集まった尼寄講のメンバー(他の門徒も当然、同席)を前に、読み上げられて音声(声という「身体性」を通して宗主の宗教的聖性を体感する)で披露がなされたはすである。

「同行参会之節ハ、相互に信不信の沙汰に及」ぶという信心の相互批判(そのことを通じて信仰を相互に深める)が実際にこの時期に実行されていたかどうか不明だが、この尼寄講の方が西日本によくみられる小寄講に近いあり方をしていたと想像される。ただ講寄合などは講員門徒の自宅ではなく常宣寺で開催されていた可能性が高い。「永代記録帳」安政四(一八五七)年九月に尼講・若講が主体となって親鸞六〇〇回忌を執行した記事があり、そこに「尼講積銭凡三拾九貫余り之処」とみえるので、尼寄講で寄り合うごとに積み立てが行なわれていたことは確実である。

尼講は弘化二(一八四五)年三月一五日逮夜より一七日日中まで如三五〇回忌を、若講とともに執行するなどしており、講寄合の積み金が活用されたと考えられる。一方、若講も「若中積銭仕方ハ壱ヶ月壱人前ニ九拾文宛・人数凡五拾人」という方式の積み金で、嘉永三(一八五〇)年に太鼓楼を寄進するなどしており、寺の維持に女性門徒と若者組が重要な位置を占めていたことを窺わせる。

筆者にとって常宣寺の史料で興味深いものが四点あると書いた。その内、二点は本稿に翻刻引用した。あと二点は部分的に利用した「永代記録帳」と全く言及しなかった「木仏裏書」である。表紙に「文化弐丑歳仲冬下院日」と年紀がある「永代記録帳」は、法要に参勤した法中寺院や法要費用などが記されており、前記したように本格的な内容の読み込みが待たれる。その点でだけ興味深いわけではなく、何度か記される歴代看坊・住職には、他の史料と一致しない内容が含まれ、寺院の由緒ではほとんど例を知らない「本願寺第六世巧如直弟」という記述や「往古禅家」という来歴を記した箇所もあり、寺院の由緒―時々の状況に応じて創作された可能性もある―理解の難しさという課題を浮上させる記録でもある。由緒の問題にもかかわるのが、元文二(一八七三)年五月上旬の日付で本願寺法如より下付された時の軸装がそのまま残存している「木仏裏書」(願主は顕明)である。

この木仏裏書には、本末関係や所在地名記載の「宣寺門葉」と「惣道場」という文字に縦長朱印(印文不明。一般的には捺印の位置から考えて、上寺万宣寺からの離末を証明する印と惣門徒所有の惣道場から住職家所有の自庵寺院への申替を証明する印のはず)が捺されている。この印文の意味や、第二巻に史料187として収録した史料(三三三~三三四頁)に「木仏寺号(中略)正徳二年四月廿四日」「太子七高僧(中略)元文二年五月六日」(木仏寺号は「五畿内穢寺下帳」では正徳二年四月二七日)とあることとの齟齬をどのように理解するのか興味は尽きない。しかし、許されたスペースでは収まりそうになく、別稿として本格的に取り組める時が来るのを待たなければならない。

最後に、お忙しい中、仲介の労を取ってくだった生江人権文化センター岩崎信彦氏に感謝申し上げます。