1.はじめに

教育をめぐる社会的不平等の実態を明らかにしその克服をめざす実践は、日本の教育現場では長年避けられてきた。ほとんど唯一の例外が、同和教育における学力保障の実践である。だが、長年の努力にもかかわらず、同和地区の子どもの学力状況は厳しさを増している。地区の子どもの低学力はどのような要因によるものなのか。また、社会全体ですすむ階層間格差の拡大と地区の子どもの学力低下はどう関係しているのか。この論文では、これらの問いをめぐって行われてきた研究を紹介したい。

1980年代以降、近畿以西の各地では、同和地区の子どもの学力保障をめざして、学力や生活状況の実態調査(同和教育実態調査)が数多く実施され、低学力要因の実証的・理論的研究が行われてきた(1)。以前、本誌で志水が紹介した「関西調査」は、これら一連の同和教育実態調査の延長線上に位置づく調査でもあった(志水2006)。この調査では、基礎学力の「低下」が学力の「格差拡大」をともなってすすんでいること、家庭背景と学力の関連が強まっていること、また、同和地区では学力低下が地区外以上に著しく、地区内外の学力格差が拡大傾向にあることが明らかになった。関西調査で「効果のある学校」を発見できたのは喜ばしいことではあったが、全体としてみると同和地区の子どもの学力不振は深刻化しているといわざるを得ない。

以下、第2節では、学力保障と同和教育実態調査のあゆみを振り返る。1965年の同和対策審議会答申(同対審答申)において、同和地区の子どもの低学力は進学機会や職業達成と密接にかかわる問題として認識された。学力向上は、地区住民の社会経済的地位の向上と「実態的差別」解消の鍵とされたのである。第3節では、同和地区の子どもの低学力要因に関する研究を振り返る。地区の子どもの低学力には、一般的な階層的要因だけでなく同和地区固有の要因もかかわっている。ここでは、後者の中身は何か、階層的要因と同和地区固有の要因はどのように関連しているのかといったことについて述べる。第4節では、筆者が参加している「効果のある学校」研究プロジェクトにふれつつ、社会関係資本という概念を手がかりにして学力保障の展望を述べる。最後の第5節では、研究の理論および方法と「人権教育」の問題点について、若干の考察を行う。

2.学力保障と同和教育実態調査

敗戦直後の同和教育の最重点課題は、長期欠席・不就学問題への対応であった。1960年代に入るとこの間題は解決に向かったが、それに代わって浮上したのが低学力問題である。同対審答申は、当時の同和地区の教育状況を次のように述べている。

「学校教育における児童生徒の成績は、小学校、中学校のいずれの場合も、全般的にかなり悪く、全体的にみると上に属するものもいるが、大部分は中以下である。

中学生徒の進路状況は都市的地区、農村地区ともに就職者が大部分であって、進学者は少なく、進学率は一般地区の半分で、30%前後である。進学率の劣るのは、家庭の貧困か本人の学力不振によるものが多い。しかし、親の教育関心は極めて高く、80%前後の者は子女の進学を希望しているのは注目される。」(下線は筆者)

答申は、学力の向上が「将来の進学、就業、ひいては地区の生活や文化の水準の向上に深い関係がある」とし、教育条件の整備(2)と学習指導の徹底を提言した。学力の向上(教育の機会均等の実質化)は、生活環境や就労状況の改善とならんで、実態的差別(3)解消の鍵とされたのである。

1969年の同和対策事業特別措置法(特措法)の制定は、同和地区の子どもの教育環境整備に大きな役割を果たした。法律の制定を受けて、同和加配の配置、学校の施設・設備の充実、就学奨励・奨学金制度の創設などが行われた(4)。これらの条件整備のもとで、同和地区の子どもの学力保障をめざす実践は大きな広がりをみせた。地域では保育所、教育集会所、青少年むけ社会教育施設などが整備され、環境改善事業や産業振興・就労対策事業も伸展した。こうした教育環境の改善と高校増設とがあいまって、同和地区の高校進学率は急上昇し、1970年代半ばには地区内外の進学率格差は数ポイントにまで縮小した。

ところが1980年代に入ると、同和地区の子どもの低学力問題は解決してないのではないかという疑念の声が教育関係者や地域住民からあがるようになった。当時、高校進学率における格差は「数パーセントの壁」を越えられないデータからである。教材の自主編成、学力促進指導、地域における学習会をはじめとする学力保障の実践は、どれほどの成果をあげたのか。家庭環境と学力はどのように関連しているのか。こうした疑問に答えるべく、1985年に、大阪府同和教育研究協議会と大阪大学の関係者を中心とするグループによって「学力総合実態調査」が実施された。これ以降、大阪では、行政による同和教育実態調査が大学関係者の協力の下で継続的に行われるようになった。大阪府教育委員会は、1989年、1996年、2003年、2006年とこれまでに4回の調査を行っている。ちなみに1989年の調査は、2001年関西調査のベースとなった調査である。

1980年代後半から2000年頃にかけての時期、大阪以外でも行政調査はさかんに行われた。府県および政令指定都市で実施された調査のうち、筆者が調査報告書の公刊を確認したものには、福岡県、高知県、徳島県、大阪府、三重県、和歌山県、奈良県、大阪市、広島市、福岡市での調査がある(5)。調査の内容や調査への研究者の関わり方は様々だったが、一連の調査は、同和地区の子どもの低学力問題が解決しておらず、地区内外の学力格差が存在し続けていることを明らかにした。

ところで、従来の同和教育実態調査に対しては、同和地区内外の学力格差に注目する一方で、階層的不平等という「もうひとつの不平等問題」に目を向けず、結果として「不平等のダブルスタンダード」を補強してしまったとの指摘がある(苅谷1997)。従来の調査が階層的不平等の実態解明を重視してこなかったこと、地区外の低階層の子どもにあまり目を向けてこなかったことは事実である。それは、同和地区の子どもの学力不振が特に深刻だったため、その解決には特別措置が必要だとされたからである。調査が地区内外の学力格差を明らかにすることに眼目を置くのはやむを得ないことだったといえよう。ただし、このことが低学力要因の分析を不充分なものにしたことは否定できない。地区の子どもの低学力は階層的要因のみによって説明できるのか。階層的要因に還元できない地区固有の要因があるとすればそれはどのようなものか。階層的要因と地区固有の要因はどのように関係しているのか。これらの問いをめぐる議論には決着がついていないのが現状である(6)。

3.同和地区の子どもの低学力とその背景

(1)2001年関西調査より

次に、2001年の関西調査で明らかになった、同和地区の子どもの学力実態について述べたい。関西調査は、1989年の調査とほぼ同じ設計で実施された。調査対象校は小学校16校(うち11校は校区に同和地区を有する学校)と中学校11校(すべて校区に同和地区を有する学校)、調査対象学年は小学5年生と中学2年生、対象者数は小学生924人、中学生1281人である。なお、1989年調査の対象校のうち2001年調査への協力が得られなかった学校については、両時点の結果比較から除外している。また、この間、指導要領の改訂にともなって学習内容が削られているが、削減内容に対応する設問は2001年調査に含まれておらず、1989年と2001年の結果比較からも除外している(7)。

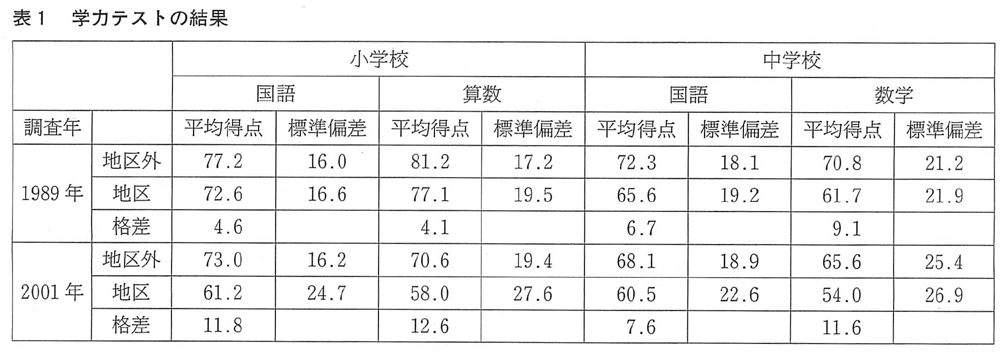

表1は、1989年と2001年の学力テストの結果である。同和地区内外の平均点の格差はすべての学年と教科で拡大している。特に格差拡大が目立つのは小学校の方である。また、同和地区では、地区外以上に学力のバラつき(標準偏差)が大きくなっている。 表1は、1989年と2001年の学力テストの結果である。同和地区内外の平均点の格差はすべての学年と教科で拡大している。特に格差拡大が目立つのは小学校の方である。また、同和地区では、地区外以上に学力のバラつき(標準偏差)が大きくなっている。

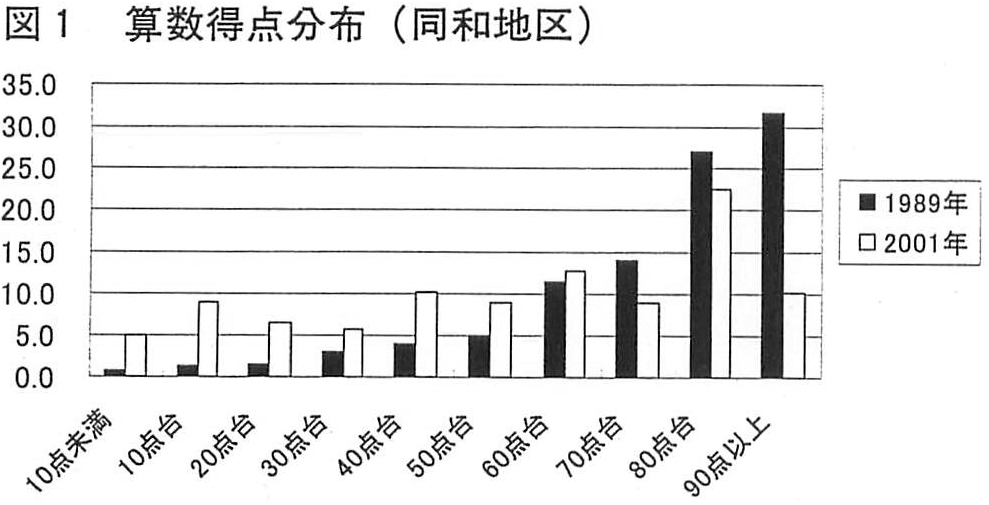

学力のバラつきとは、具体的にはどのような現象なのか。図1と図2は、1989年と2001年の算数と数学の学力テストの得点分布である。算数では、1989年の得点分布は右肩上がりのカーブを描いている。一方、2001年の得点分布では、得点分布の形が大きく崩れ、「10点台」「40点台」「60点台」にも小さなピークが現れている。数学では、得点分布の「二極化」がはっきりと認められる。学力中位層が薄くなり、下位層が分厚くなったためである。1989年と2001年を比べると、「80点台」と「90点以上」グループの比率に大きなちがいはないが、2001年には「30点台」に大きなピーク、「60点台」に小さなピークが現れている。

関西調査が示しているのは次の事実である。第1に、同和地区内外の学力格差は拡大する傾向にある。平均点は地区内外ともに低下しているが、地区の子どもの低下幅は地区外よりも大きいからである。第2に、同和地区では「できる子」と「できない子」の差が以前よりも目立つようになり、特に中学生では後者の層が分厚くなってきた。第2の現象には同和地区における階層分化がかかわっていると思われるが、この間題に触れる前に、まず、同和地区の子どもの低学力がどのように説明されてきたのかをみておきたい。 関西調査が示しているのは次の事実である。第1に、同和地区内外の学力格差は拡大する傾向にある。平均点は地区内外ともに低下しているが、地区の子どもの低下幅は地区外よりも大きいからである。第2に、同和地区では「できる子」と「できない子」の差が以前よりも目立つようになり、特に中学生では後者の層が分厚くなってきた。第2の現象には同和地区における階層分化がかかわっていると思われるが、この間題に触れる前に、まず、同和地区の子どもの低学力がどのように説明されてきたのかをみておきたい。

(2)低学力の背景

同和地区の子どもの学力はなぜ低いのか。1980年代以降に行われた調査では、家庭環境や子ども自身にかかわる要因として次のようなことが指摘されてきた(森1987、田畑1991、鍋島1993a、米川1996、池田1996、高田1998、原田2003)。1.経済的なゆとりに乏しかったり、若年出産や離婚が多かったりするなど、家庭の生活基盤が不安定である。2.基本的生活習慣が身についておらず、心身が不調に陥ったり、学習時間が確保しにくかったりする。3.落ち着いて勉強できる場所がない、保護者からの学習援助が少ない、書籍や参考書をあまり持っていないことなどが影響して、家庭学習習慣が身につきにくい。4.テレビ、ゲーム機、携帯電話など、娯楽的所有物の所有率が高く、享楽的な生活に惹かれがちである。5.文字文化との接触機会が乏しく、就学時のレディネスが充分でない。6.進路選択の視野が限定されており、高等教育への進学を希望する者が少ない。7.保護者や友だちとの関係が安定しないために自尊感情が低く、学習に意欲的に取り組めない子がある一方で、特に中学生では学校から離反する価値を共有する仲間集団の中で自尊感情を保持する子もある。

1. 不平等な機会構造

では、個々の子どもや家庭にみられる要因の背景にはどのような構造的要因が潜んでいるのだろうか。池田は、1987年の論文のなかで、同和地区の子どもの低い教育達成(学力や進路)について「不平等な機会構造」と「同和地区の下位文化」という2つの視角から説明を試みた(池田1987)。彼は前者について次のように述べている。

同和地区では、失業率が高く、正規雇用や大企業への雇用が少ない。有業者の年収は低く、福利厚生面でも不利な立場におかれている者が多い。このような「労働状態の低位性」は、直接的には「生活の貧しさ」を招き、それがさらに「教育への親の関心や子どもの学習意欲の低下」を招く。また、間接的には「全体的な達成意欲の低下や非行などの反学校的態度」という結果を招く。

もっとも、客観的な機会構造より重要なのは「機会構造を個人や集団がどのように受けとめ解釈しているか」ということである。露骨であからさまな差別がなくなり、学校や職場でメリットクラティックな基準が適用されるようになってきているとしても、依然として、子どもたちの身近には教育達成を通じて上昇移動を果たしたモデルは乏しい。上昇移動の可能性を少ないと判断すれば、達成意欲は低くなり、それは学習意欲や学力に影響することになる。機会構造の主観的なとらえ方の変化は、機会構造の客観的な変化よりも遅れるのである。地位達成(職業達成)の低さと教育達成の低さの循環構造は、そうやすやすとは崩れない。

2. 同和地区の下位文化

この論文で、池田は、大阪府科学教育センターの調査研究プロジェクトを取り上げている。このプロジェクトは、バーンスティンの「精密コード(elaborated code)」と「限定コ-ド(restricted code)」の関係を「書きことば」と「話しことば」の関係に置き換えたうえで、同和地区には豊かな「話しことば」が存在するにもかかわらず、学校で重視される「書きことば」が充分に発達してないことに低学力の要因を求めた。これに対して、池田は「文化的低位性」から低学力を説明する発想が「別の問題」を引きおこす危険性を指摘した。

「『書きことば文化』が貧困であることによって同和地区の人々の認識が、社会全体へと、あるいは抽象的な世界へと広がっていくことが妨げられていることは事実である。これはかれらの認識が劣っているためでなく、関心の対象つまり文化のもつ価値志向が身近な対象や状況に向けられているためであるが、このことじたいが過去における外部社会からの排除の結果であり、そして、近代における学校教育からの疎外の結果であるという点を理解しなければならないだろう。かれらの文化-その行動様式や価値志向-を劣ったものとして評価し、集団として社会から排除しようとしたり、矯正を加える行為そのものが同和地区の人々に劣等意識を植えつけ、「書きことば文化」に対する距離感を生み出すことになるのである。」(池田1987、67頁。下線は筆者)

機会構造の閉鎖性や社会的な排除から生み出される下位文化の特徴については、言語文化以外の面でも指摘されてきた。たとえば、今津・浜野(1992)は、家庭へのコミットメントの強さ(およびそれと対をなす学校へのコミットメントの弱さ)、現状肯定的・現在志向的な態度、親和的な人間関係という3つの面において、同和地区の下位文化(サブカルチャー)と学校文化の不連続を見いだしている。

3.「再創造」される文化

池田は、先の論文の締めくくりで、学校は「現代社会において同和地区の子どもたちの文化的従属性を強化する主要な機関となっている」(池田1987、68頁)と述べている。彼はここで、文化的支配の装置としての学校とマイノリティの下位文化の不連続・対立という図式によって、同和地区の子どもの反学校的態度と学力不振を説明したわけだが、こうした「再生産論(reproduction theory)」的な説明をするかぎり、理論的には同和地区の子どもの学力保障は不可能だということになってしまう。

この難問への解答として、後に池田は「再創造論(reinvention theory)」を提唱した。再創造論の考え方は、「親文化=下位文化と青少年の下位文化との直接的な関係を前提としない」。また、「支配のためのイデオロギー装置」ではなく「支配文化とマイノリティ文化を媒介する装置」として学校をみる。彼は言う。「マイノリティの子どもといえども最初から学校文化に対して対抗的、反抗的な態度で学校に入ってくるわけではなく、学校という制度、規範、ハビトゥスに触発され媒介されて、マイノリティの文化やハビトゥスは青少年世代の感覚や体験として再創造されるのである」。再創造論の立場からみれば、同和地区の子どもの低学力は運命づけられたものではない。「学校を場として繰り広げられるコンティンジェント(偶発的)なできごとや関係から生み出されてくる」ものなのである(池田1996)。

再創造論のポイントは「支配文化とマイノリティ文化を媒介する装置」という学校観である。この考え方は、学校の内部過程の解明、学校という場でおきていることがらの解明こそが重要であることを示唆している。学校はマイノリティと敵対する「一枚岩的な」制度ではない。そして、教師たちは、支配文化とマイノリティ文化のはざまに立ち、両者の葛藤や対立を意識しながら、学校文化の組み換えの主体になりうる人々である。後年、池田が打ち出した「学校と地域の協働」という概念は、両者の相互補完・相互変容を重視したものであり、学校の文化変容の道筋を示唆するものだった(池田2001、2002)。学校は地域との関係のなかでどのように変わっていくのか。これについては、第4節でふたたび触れたい。

(3)同和地区の変化と消費社会化の影響

同和地区の子どもの低学力要因として「不平等な機会構造」と「同和地区の下位文化」を池田が示してから20年がたった。教育達成(学力や進路)や職業達成において今なお同和地区内外に格差が存在していることを考えると、池田の説明は妥当性を失っていないといえる。ただし、近年、同和地区の実態が大きく変化していることも事実である。特に注目すべきことは、同和地区そのものの構造的変動と消費社会化の影響である。

1. 同和地区の構造的変動

表2(数字は%)は、関西調査における同和地区内外の階層構造の比較である。学歴階層および文化階層(8)の両方で、同和地区の階層は低位に偏っている。1989年調査には階層状況を把握する質問項目がなかったので、1989年から2001年にかけての地区内外格差の変動を知ることはできない。だが、関西調査の舞台となった大阪で実施された同和地区実態調査によると、1990年から2000年にかけて、同和地区では生活安定層(40代以下の高学歴・高所得層)が流出して生活不安定層が流入したこと(9)、また、若年層の就労状況が不安定化したことが明らかになっている(奥田2002)。もともと低学歴者が多かった同和地区は、この間、社会全体ですすんだ雇用の非正規化の影響を強く受けたのであろう。

この間、同和地区の階層構造は、学力が落ち込む層を増やす方向で変化してきたとみてほぼ間違いない。この趨勢が止まらなければ、同和地区の子どもの低学力状況は、今後、さらに深刻化していくだろう。そのきざしは2003年と2006年に大阪府で実施された調査(10)に現れている。2006年調査の分析に関わった米川は、同和地区の子どもについて、難易度の高い問題の無答率が高いこと、2003年度から2006年度にかけて英語と数学の同一問題の正答率が低下していることを指摘している。また、同和地区が校区にある学校は生活保護受給家庭の率(要保護率)が高く、学校全体の要保護率と学力水準の間にかなりの相関があることも指摘している(米川2007)。

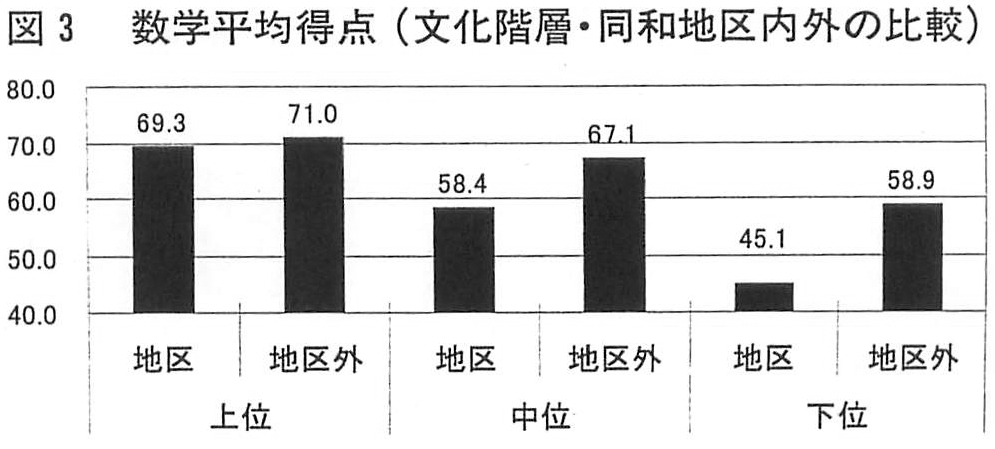

とはいえ、同和地区の子どもの低学力を階層的低位性によってのみ説明することには無理がある。図3は、関西調査で、同一の文化階層グループごとに同和地区内外の数学の平均得点を示したものである。階層水準が低いグループになるほど、地区内外の得点差が開いていく傾向がみられる。鍋島による再分析でもこれと同様の結果が確認されており、彼は「同和地区に固有の学力阻害要因は階層水準の低い者の方により強く働いていることを示唆している」(鍋島2004、204頁)と述べている。 とはいえ、同和地区の子どもの低学力を階層的低位性によってのみ説明することには無理がある。図3は、関西調査で、同一の文化階層グループごとに同和地区内外の数学の平均得点を示したものである。階層水準が低いグループになるほど、地区内外の得点差が開いていく傾向がみられる。鍋島による再分析でもこれと同様の結果が確認されており、彼は「同和地区に固有の学力阻害要因は階層水準の低い者の方により強く働いていることを示唆している」(鍋島2004、204頁)と述べている。

2. 消費社会の波

同和地区の子どもは、テレビ、ビデオ、ゲームなどに囲まれ、物的には「豊かな」生活をおくっている。このことは、1980年代以降の調査でくり返し明らかにされてきた。だが、この「豊かな」生活は、子どもの生活リズムや家庭学習時間に影響を与え、学力形成に負の作用をおよぼしている(鍋島1993a)。これについて、原田(2003)は、同和地区は遅れて「豊かな社会」に参入したがゆえに「消費社会の負の影響」に無防備にさらされやすいのだとしている。そして、彼は「不平等な機会構造」および「同和地区の下位文化」とならぶ低学力の第3の要因として「消費社会・情報化社会の波」を挙げている。

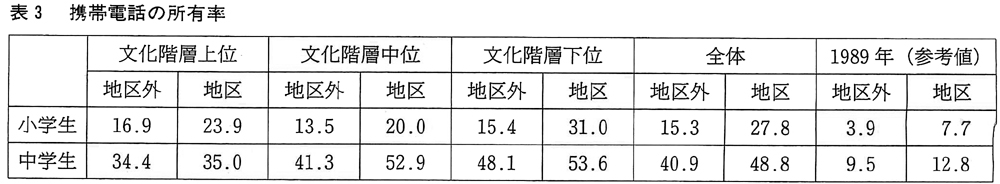

ここで、関西調査の「自分専用の持ち物」についての回答のうち、携帯電話(質問項目名は「携帯電話・PHS」)の所有状況をみてみよう。これを取り上げるのは、1989年調査(質問項目名は「電話」)に比べて地区内外の所有率の差が大きく広がっており、消費社会・情幸酎ヒ社会の「波」を象徴すると考えたからである。表3(数字は%)に示したように、全体として小学生より中学生で、地区外よりも地区で所有率は高い傾向にあるが、地区の「文化階層下位」層では、小学生でも所有率が3割に達している。

原田はまた、消費社会の生み出す文化と同和地区のサブカルチャー(今津)が「現状肯定性」という共通の特徴をもつことにも注目している。彼の言うところから敷衍敷術するならば、「子どもの現在志向欲求の即時的状況を考慮せずには企業の商品生産が成り立たない社会(=消費主体としての子どもに焦点を当てた『消費社会』の定義)」(原田2003、17頁)の中で、「現状肯定性」という下位文化の特徴が特定の層で強化されつつあるのだと言えよう。消費社会化の影響は、地区の低階層群で増幅されて現れている。

これまで述べてきたように、同和地区の子どもの低学力には多くの要因が影響していると考えられる。すなわち、1.経済的要因(不平等な機会構造)、2.社会文化的要因(同和地区の下位文化と学校文化の不連続性)、3.学校の内部過程(学校における下位文化の「再創造」)、4.同和地区の構造的変動(生活安定層の流出と生活不安定層の流入、若年層における就労状況の不安定化)、5.消費社会化の影響(特に低階層群での「現状肯定性」の強化)である。以上の要因の関係を簡略に示したのが図4だが、諸要因がどのように複合的に学力に影響しているかについては、いまだ充分に解明されていない。

同和地区の低学力問題は深刻化・複雑化しつつあるが、研究は学力保障の要請に応えられていない。また、地区内外の学力格差とその要因についての数量的調査は多いが、学校の内部過程に注目する質的調査は少ない。筆者が「効果のある学校」研究のプロジェクトに参加したのは、このような問題意識に突き動かされたからでもあった。

4.「つながり」の力

志水(2006)は、欧米と日本の(関西の)「効果のある学校」を対比する中で、前者に「学校中心」、後者に「家庭・地域とのつながり重視」という特徴があることを指摘している。筆者は、同和地区を校区に有する学校では、「つながり」という要素は特に重要だと考える。同和教育の実践は「差別の現実から深く学ぶ」(全国同和教育研究協議会のスローガン)という原則のもと、家庭や地域との連携のなかで展開されてきたからである(11)。

ここで今一度、関西調査で「効果のある学校」として見いだされたA小学校の子どもたちの生活と学習の状況に注目したい。A小は校区に同和地区を有する学校で、家庭・地域と連携して子どもの「荒れ」の克服や学力保障に取り組んできたことでよく知られている。関西調査の結果は、こうした実践が同和地区の子どもたちの学力向上にくわえ、A小全体の学力の底上げを実現したことを示唆していた。子どもたちは家庭や学校での学習に非常に前向きで、保護者たちも学力形成に負の影響をおよぼすモノを買い控える傾向があったのである(志水2002)。

「宿題は文化だ」。これはA小で長年教育実践に携わってきた方から筆者が聞いた言葉である。この方によると、A小の子どもたちやその親にとって「勉強するのは当たり前の習慣」なのだという。A小と校区の同和地区の保護者組織は、1970年代から「テレビを消す運動」や「家庭学習運動」に取り組んできた。この実践を原点にして、A小では1980年代後半から、すべての子どもたちの学習意欲と家庭学習習慣の形成を重視した実践が行われてきた。これらの実践のなかで育った子どもたちはA小の保護者のなかでかなりの割合を占めるようになっている。そして、このことが今日の学校と家庭・地域の連携を支える基盤になっている。家庭学習が習慣として根付くには時間がかかるけれども、いったん定着した習慣はそう容易には崩れない。学校からの働きかけは家庭や地域の文化を徐々に変容させていったのであろう。

その一方、A小の教師たちは「学校は地域に支えられている」という言葉をよく口にする。教師たちはリップサービスでこのようなことを言っているのではない。本気で地域の力を信じているのである。越境問題に対する取り組み、非行や低学力克服の取り組み、厳しいくらしを生き抜いてきた同和地区の人々の「しぶとさ」に光をあてた部落問題学習、そして「出会い」を大切にした「人権総合学習」の実践。30年あまりにわたって続いてきたこれらの実践を通じて、A小の教師たちは、子どもの育ちは保護者や地域の人々に支えられているという信念を形成していった(12)。学校・家庭・地域の信頼関係と「ともに子どもの教育に携わる」という価値の共有。これらがA小の教師たちの仕事を支えているように筆者には思われる。

ここでは、学校と家庭・地域の「つながり」が学力形成に及ぼす効果について、「社会関係資本(social capital)」という概念を手がかりにして考えてみたい。社会関係資本の実体は、人々の社会的紐帯とそれがもたらす「互酬性の規範」(助け合いや協力を尊重する規範)や「一般的信頼」(他者は信頼できるという信念)である(Putnam訳書2006)。社会関係資本は、教育にかかわっては、経済的資本や文化資本とならんで学力形成や教育達成に影響する資源と考えられてきた(Halpern 2005、志水 2005)。この概念を早くから取り上げたコールマンは、カトリック系学校の高校中退率の低さに注目し、家庭における親子の結びつきや大人たちが同じ宗教的共同体に属していることが、生徒の中退を抑えていると解釈した(Coleman訳書2005)。また、パットナムは、治安、経済的繁栄、人種間の関係、人々の健康状態や幸福感などにくわえて、子どもの教育や福祉にも社会関係資本が影響を与えていることを明らかにした(Putnam訳書 2006)。今日の米国では、社会関係資本は、貧困層の子どもの教育水準の向上や貧困層集中地域における学校改革の鍵だと考えられている。子どもを取り巻く大人たち(教師、親、地域住民)の協働と親の積極的参加は、家庭での学習支援や学校での教育活動を充実させ、子どもの学業的パフォーマンスを高めるというのである(池田2003)。

社会関係資本の特質は、第1に、人々の社会関係の中に存在することである。経済的資本や文化資本は個人(ないしは家族)の私財であるのに対し、社会関係資本は人々の共有財である。第2の特質は、社会的不利益層にも開かれていることである。社会関係資本は、経済的資本や文化資本に恵まれない人々でも入手し利用することが可能である。第3の特質は、経済的資本や文化資本への転換(transformation)が可能なことである(Light2004)。

この論文のテーマに即していえば、学校と家庭・地域の信頼・協力関係(社会関係資本)は、生活文化の変容と学力形成や教育達成へとむすびつき(文化資本)、ひいては安定した雇用や収入(経済的資本)をもたらすということである。社会関係資本という元手を上手に使うことができれば、文化資本や経済的資本を蓄積することはできる。学校と家庭・地域の間に蓄積される社会関係資本は、個々の家庭の抱える不利な条件を克服する手がかりになり得る。社会関係資本は「貧者のエンパワメントの手段」(Silverman 2004)なのである。

学校には「不平等な機会構造」(池田)を覆す力などない。学校の力には明らかに限界がある。しかし、学校が決して「無力」でないことは、これまでの「効果のある学校」研究からも明らかである。学力保障にとって、校内での組織的実践とならんで重要なのは、学校と家庭・地域の間に蓄積される社会関係資本である。学校と家庭・地域の信頼・協力関係は、学校内外の文化を変え、学校内外の取り組みに相乗効果をもたらすのである。

5.おわりに

同和地区の子どもの低学力問題にかかわる研究には課題が山積みである。論じ残したことは多いが、特に重要と思われる課題を最後に2つ挙げておきたい。

ひとつめの課題は、研究の理論と方法をめぐるものである。同和地区の子どもの低学力要因については、オグブの文化モデル論、ウィリスの階級文化論、バーンスティンの言語コード論、ブルデューのハビトゥス論など、欧米の研究から示唆を受けて様々な理論的検討がなされてきた(志水1991、鍋島1993b、池田1996)。近年は、応用的・実践的な研究として、学校の内部過程に焦点をあてた「効果のある学校」研究も行われるようになっている(鍋島2003)。ただ、今のところ、2つの研究の流れは統合できていない。「水と油の関係」とまでは言えないが、前者は決定論的・文化還元論的な色彩が濃いのに対し、後者はそうした研究への批判として展開されてきたからである。

今後の学校研究には、「マイノリティがおかれている生活構造や文化、さらには価値志向などと関連させながら学校での現象を解釈するという、よりトータルな方法」(大阪大学人間科学部社会教育論講座・教育計画論講座1981、70頁)が求められている(13)。これとともに、マクロな視点から社会全体の格差構造のなかに同和地区がどのように組み込まれ、地区の生活と文化がどのように変容しているかが、明らかにされる必要がある。

ふたつめの課題は、「人権教育」における学力保障の位置づけをめぐるものである。かつて国は、同和教育の課題として「広く国民の基本的人権尊重の精神を高める」ことと「対象地域における教育上の格差の解消と教育、文化水準の向上」(『我が国の文教施策』平成元年版)を挙げていた。「教育上の格差」については、1996年の「地対協」意見具申でも「高等学校の進学率や中退率、また大学への進学率をみても、全国平均と比べてなお較差がみられる状況であり、その背景にある様々な要因を考慮した場合、教育を巡る課題は今なお多く、較差の解消にはある程度の時間を要するものと考えられる」とされていた。

意見具申から「ある程度の時間」が経過した現在、同和地区内外の進学率や学力の格差がなくなった証拠はない。この間、2000年に「人権教育・啓発推進法」が制定されたが、この法律は人権教育の課題を「人権尊重の精神の涵養」に限定してしまった。また、2002年3月の「地対財特法」失効にともなって同和加配は児童生徒支援加配に再編されたが、この制度の運用実態は明らかではなく施策の効果検証も行われていない。「教育上の格差」をめぐっては、階層.間格差の拡大やニューカマーの不就学など新たな課題も生じている。「教育上の格差」の解消は、教育の平等の実質化という視点に立って、人権教育の課題として位置づけられる必要がある。

|