|

1 はじめに

ニート・フリーター問題が注目を集めているように、このところ若者の雇用をめぐる状況は深刻さを増している。他方で、若年者雇用の問題が1970年代から顕在化している他の先進国においては、彼らの職業への移行を支援することを目的としてこれまでも様々な取組みが行われてきた。本稿ではそうした事例としてドイツとアメリカを取り上げ、日本の現状を分析するための示唆を得ることにしたい。

まずドイツについては、OECDによるPISA2000年調査報告公表後、学力低下の問題が国内で論争を巻き起こしたことはよく知られている。その一方で、この国のもつ三分岐型の学校制度と二元的な職業訓練制度(=デュアルシステム)が、これまで若年者の学校から職業への移行に一定の成果を挙げてきたこともまた事実である。本稿では、前期中等段階における労働準備教育に焦点をあてる。

次にアメリカだが、1970年代にキャリアエデュケーション(Career Education)が推進されたものの80年代初めには連邦補助が打ち切られ、スクールカウンセラーを中核としたガイダンス・カウンセリング・プログラムとして再定義されている(1)。その後90年代に入ると職業教育の改革が進むなか、学校から職業への機会法(School-to-Work Opportunities Act)が制定された。この法律により開発が推進されたのが、職場における様々な学習活動を意味する「職場での学習(Work-Based Learning)」である。本稿ではハイスクール段階の取組みを中心にこうした90年代の改革動向を検討するとともに、不利な立場に置かれた若者たちへの支援策や、最近改訂が行われた「全米キャリア発達指針(National Career Development Guidelines)」にも言及する。

2 ドイツ ― 前期中等段階における労働準備教育

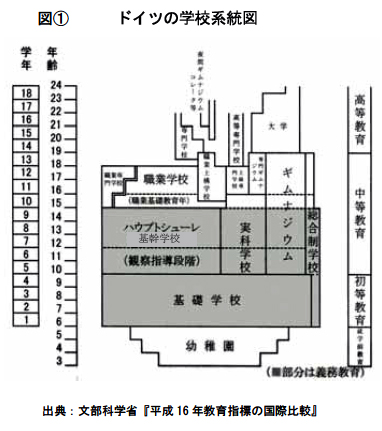

分岐型学校制度をもつドイツでは、4年間の基礎学校(小学校)終了後、生徒は大学進学を目指すギムナジウム、中級技術者を目指す実科学校、職人や専門労働者を目指すハウプトシューレのいずれかに進学する(図<1>)(2)。 分岐型学校制度をもつドイツでは、4年間の基礎学校(小学校)終了後、生徒は大学進学を目指すギムナジウム、中級技術者を目指す実科学校、職人や専門労働者を目指すハウプトシューレのいずれかに進学する(図<1>)(2)。

この前期中等段階において、大学進学を目指すギムナジウム以外の学校種では、各州とも技術・経済・家庭等の領域からなる職業準備教育の中心教科「労働科」を設けている(表<1>)。

この国では、実科学校やハウプトシューレ修了生を中心に青少年のおよそ7割がデュアルシステムと呼ばれる二元的職業訓練制度に入る。よって、「労働の世界への手ほどき」となる労働科は重要な位置を占めていることがわかる。表<1>の行動・経験領域のなかでも、「C:労働市場、労働組織、職業能力の変化」、「D:社会的不平等の問題と関連した労働の配分と価値の変化」、「E:市場、労使関係、資本流動性、求職者の移動の国際化」については労働科ならではの内容となっている。また「B:経済的、環境的価値とその決定比重の変化」については、ドイツにおける環境問題への関心の高さがうかがえる。 この国では、実科学校やハウプトシューレ修了生を中心に青少年のおよそ7割がデュアルシステムと呼ばれる二元的職業訓練制度に入る。よって、「労働の世界への手ほどき」となる労働科は重要な位置を占めていることがわかる。表<1>の行動・経験領域のなかでも、「C:労働市場、労働組織、職業能力の変化」、「D:社会的不平等の問題と関連した労働の配分と価値の変化」、「E:市場、労使関係、資本流動性、求職者の移動の国際化」については労働科ならではの内容となっている。また「B:経済的、環境的価値とその決定比重の変化」については、ドイツにおける環境問題への関心の高さがうかがえる。

ドイツではこの労働科の枠内でほぼ例外なく、職場訪問または企業実習が行われている。通常、それは1〜4週間かけて実施されるが、吉留久晴によれば、企業や事業所等にいわば「丸投げ」する形は取られていない。準備・実施・評価の3段階で企業実習を組織することの重要性が、ドイツでは学術レベルにおいて明らかにされてきたからだという(3)。

前述のように、青少年のおよそ7割がデュアルシステム入るドイツにおいて、前期中等段階の生徒にとっての企業実習は、地域の職場・訓練ポストを知るという点で極めて現実的な意味をもつ。吉留の前掲論文によれば、企業実習の主な役割は2つあり、第一に生徒に経済・労働世界についての認識を与えることが挙げられる。生徒に職場の現実を直に体験・観察させることを通して、労働科の授業で獲得した知識(情報)や認識(たとえば「労働の水準」「労働条件」など)について再検討・深化させることに重点が置かれる。

第二に、企業実習は「職業選択準備のための起点としての役割」も果たす。吉留によれば、それは「生徒の職業選択の動機づけ」になるとともに、「労働科の授業で得た経済・労働世界に関わる諸情報・認識をベースとして、職業選択のための基準を生徒に形成する」。

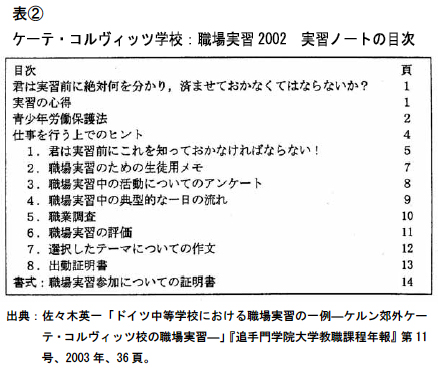

ここでは、準備・実施・評価の3段階から構成される企業実習において重要な意味をもつことになる実習ノートを取り上げる(表<2>)。実習ノートの詳細については、佐々木英一の論文を参照されたい(4)。 ここでは、準備・実施・評価の3段階から構成される企業実習において重要な意味をもつことになる実習ノートを取り上げる(表<2>)。実習ノートの詳細については、佐々木英一の論文を参照されたい(4)。

このノートでまず注目すべきなのが、青少年労働保護法に関する2ページにわたる記載だろう。ここには前期中等段階の企業実習として踏まえておくべき、労働者の義務・権利関係が示されている。また3ページにわたって、実習に先立って知っておくべき労働条件等をまとめるための欄も設けられている。実習に関しては、職場での活動内容に関するアンケートに答え、典型的な1日のスケジュールを記すとともに、職場で目にした職業一つについての詳細な調査、実習に関する自己評価、選択したテーマについての作文等が求められる。職業調査では、昇進のチャンス、求められる学歴や能力、将来性、訓練の期間、その間の職業学校と企業での訓練内容、訓練関係が終了前に解消される可能性等についても調べる。作文のテーマとしては、企業における様々な職業や活動、職場の詳細な観察、実習内容の記述といった例が列挙されている。

このように、ドイツの前期中等段階における労働科の枠組みは、労働とそれを取り巻く諸条件を多面的に考察させるものとなっている。企業実習においては、実習ノートを通じて労働をめぐる生の情報を集めさせることに主眼が置かれていた。こうした観察・考察の観点は、労働者の立場から示されていることがわかる。

3 アメリカ ― ハイスクール段階の取組み

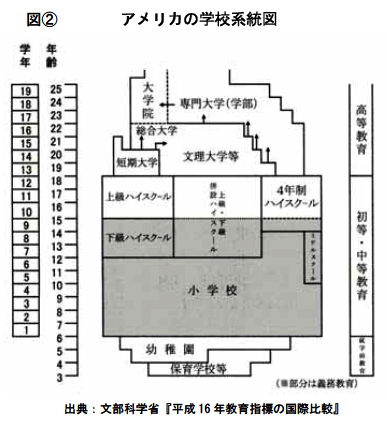

次に、アメリカのハイスクール段階の検討に移る。ハイスクールの主流は、日本の中学3年〜高校3年にあたる4年制である(図<2>)。同じ単線型学校制度をもつ日本と比較して、アメリカでは通常、学区内の中学生がハイスクールに無試験で入学し、キャリアや職業関係を含む多様な科目を選択できる点が大きく異なる。 次に、アメリカのハイスクール段階の検討に移る。ハイスクールの主流は、日本の中学3年〜高校3年にあたる4年制である(図<2>)。同じ単線型学校制度をもつ日本と比較して、アメリカでは通常、学区内の中学生がハイスクールに無試験で入学し、キャリアや職業関係を含む多様な科目を選択できる点が大きく異なる。

(1) 多様な「職場での学習」

この国では、キャリア教育推進のためのシステム構築を各州で行うため、1994年に学校から職業への機会保障法が制定された。この法律により推進されたのが、企業とのパートナーシップにより提供される「職場での学習」である(5)。アメリカにおけるこの職場関連学習は、期間も形態も様々に行われることが特徴だろう。全米規模の統計によると、連携教育(cooperative education)は48%、ジョブ・シャドウ(job shadow)は43%、インターンシップとメンターシップ(mentorship)はそれぞれ25%のハイスクールで実施されている(6)。

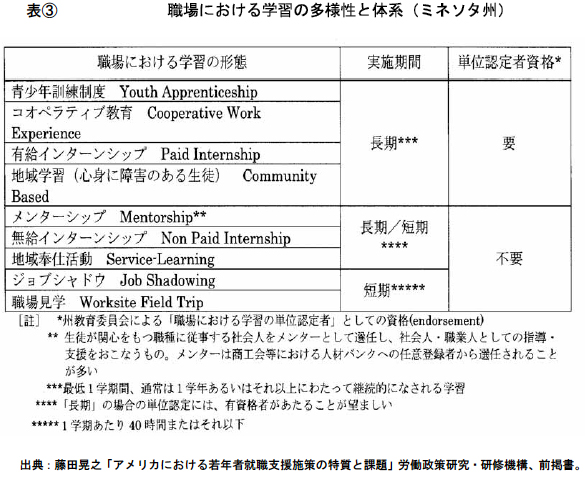

藤田晃之が取り上げているミネソタ州の事例によれば(次ページ表<3>)、<1>実施期間が長く単位認定が行われるのが連携教育や有給のインターンシップ、<2>期間は長いものも短いものもあるが、単位認定されないのがメンターシップや無給のインターンシップ、<3>職場観察や職場見学については期間も短く単位認定もなされない。

このうち、無給のインターンシップの特質は次のようにまとめられている(7)。 このうち、無給のインターンシップの特質は次のようにまとめられている(7)。

1) 実施期間は5〜20日間で合計時間は40時間以下、

2) 職業教育関連の授業を履修している10学年以上の生徒が対象、

3) 事業所・企業・業種について様々な側面を理解させ、将来の進路選択に資する、

4) 事業所内の各セクションの役割分担を理解させ、複数のセクションで実地体験を行う、

5) 労働者間において、チームとしての協力関係が重要であることを体得させる。

3)〜5)の特質については、アメリカにおける近年の職業教育モデルの転換に軌を一にしている。まずはこの点について述べておきたい。

(2) 1990年代におけるキャリア教育と職業教育の改革

1990年代の改革として代表的なものを、ここでは3つ取り上げる(8)。

<1> 1990年修正職業教育法(正式名はThe Carl D. Perkins Vocational and Applied Technology Education Act of 1990 (Public Law 101-392) )

この法律は職業教育とアカデミックな教育との統合を補助金受給要件とした点で、連邦法史上画期的な転換をなしたといわれる。また、テック・プレップ(tech prep)に関する条項を新たに設け中等後教育への進学も推進した。このプログラムは、ハイスクールの後半2年間の職業教育と主に2年制のコミュニティ・カレッジのそれを接続するもので、ハイスクール在学中にカレッジの単位を取得できる。加えて、「産業のあらゆる側面」(All Aspects of the Industry)の概念も初導入された(9)。これは「生徒が入職しようと準備している特定の産業のあらゆる側面について効果的な経験と理解」を与えることを目的としており、1)企画、2)経営、3)財務、4)技術的・生産的スキル、5)テクノロジーの基礎となる諸原理、6)労働問題、7)コミュニティの問題、8)健康・安全に関する問題の8つの側面から定義されている。

従来の職業教育は高校卒業後の雇用に向けた幅の狭い技能訓練が中心であったが、この法律ではアカデミックな教育が強調され進学を促すとともに、企画・経営・財務といった起業家精神の涵養にもつながるスキルの育成が盛り込まれた。それは長きにわたって職業教育に付与されてきた、「学力的・経済的に恵まれない生徒のための二流の教育プログラム」、というレッテルを払拭するための方策でもあった。

<2> 米国労働省『仕事は学校に何を求めているか:2000年のアメリカのためのSCANS報告書』 (1991)(10)

この報告書によれば、アメリカが国際競争力を維持するためには、あらゆるレベルの労働者が意思疎通を図りながら効果的に問題解決を行う「業績の上がる職場(high performance workplaces)」組織への転換が必要である。報告書はそこで求められるより一般的な職場の能力を「職場のノウハウ(workplace know-how)」として提起し、1)資源、2)対人関係、3)情報、4)システム、5)テクノロジーを効果的に活用・処理するための5つの「能力(competencies)」と、1)3R's(11)、2)思考力、3)性格・態度からなる3つの「基礎力(foundations)」から定義した。これらのスキルをアカデミック教科の学習を通じて習得させようとした点が、この報告書の特質となっている。すなわち、教室での伝統的な教授法を批判する認知科学の知見を採用し、応用的な状況における学習が重視されている。

<3> 学校から職業への機会保障法(1994)

この法律は、上記<1><2>にみられる職業教育改革の諸要素を踏襲したうえで、「職場での学習」を「学校での学習(School-Based Learning)」(12)と統合するよう規定している。これは理論的な指導とon-the-job trainingとの統合を特徴とするドイツのデュアルシステムに範を取ったもので、若年労働者の4分の3を占める学士号を持たない者たちの職業への移行を円滑にすることを目的としていた。また、<2>の認知的な学習理論がここにも援用され、「知ることとなすことを区別しない職場」=「効果的な学習の場」とも位置づけられた(13)。

(3) ジョブ・シャドウ

次に「職場での学習」の事例として、近年日本でも導入が始まったジョブ・シャドウを取り上げる。

ジョブ・シャドウは職業探索活動の一環として行われるもので、特定の職種あるいは作業における日々の実際を経験するため、典型的には生徒が一人の職業人に1〜2日間にわたって影(shadow)のようについて回る活動をいう。藤田が前掲論文の中で指摘しているように、これは特定の職能技術の習得を目指すのではなく、職場の実際を観察することによって自らの関心や興味を再吟味する契機を提供するものといえる(14)。

2003年の調査によると、ジョブ・シャドウへの参加が最も多いのが8学年で全体の35%、次に12学年の27%、11学年の14%、10学年の11%が続く(15)。先の「学校から職業への機会保障法」の制定に伴い導入が推進された。この法律の成果報告書(1999)によると、ジョブ・シャドウはキャリア発達のための活動として参加者の伸びが最大で、8州における調査では98年の12学年生のうち34%が体験している。(これに職場訪問(Worksite Visit)を加えると、3分の2にあたる67%が体験済み。)ジョブ・シャドウは「職場での学習」の一つとしても位置づけられ、その中では最も参加率が高い。他のよりインテンシヴな活動、例えば、学校内企業(School-Based Enterprise)や学校斡旋によるインターンシップ(有給・無給を含む)では、約4分の1の12学年生に参加経験があった(16)。

次に、リクルート・ワークス研究所が全米ジョブ・シャドウ連盟の取組みをもとに発行した冊子から、ジョブ・シャドウで用いられるワークシートの内容をみていく(17)。その特徴として以下の4点が指摘できるだろう。

<1>インタビューや観察といった活動を含む。

<2>職場で求められるスキルを特定し、アカデミック教科との結びつきに気付かせる。

<3>職場の対人関係(チームワーク)の重要性を強調する。

<4>従業員用の施設、情報機器、福利厚生等、職場環境や労働条件に目を向けさせる。

特筆すべきは、<2>に見られるように、職場で求められるスキルとアカデミック教科との連続性を意識させ、学習への動機づけを図ろうとしている点である。ここには、アメリカにおけるアカデミック教科重視の改革の影響を見て取れる。また、<1><3>といったソフトスキルも強調されている。さらにいえば、<3>の対人関係や、とりわけ<4>の職場環境、労働条件については、日本の職場体験やインターンシップではほとんど見過ごされている視点と言えるのではないか。

(4) 不利な立場に置かれた若者たちを対象とした就職支援策

次に、中退者等の不利な立場に置かれた若者たちへの支援という観点から代表的なプログラムを取り上げる。

<1> 高校修了認定

藤田が前掲論文の中で述べているように(18)、アメリカにおける中退者問題は1950年代から顕在化している。彼らの不安定な就労状況と著しく低い所得水準、そこから離脱することの困難さは以前からの課題であった。その一方で、中退者が高校卒業資格もしくは同等の社会的評価を得ることそれ自体が、就業支援策としての効果をもつことも実証されている。そのための代表的な方法に、1)一般教育発達テスト(General Education Development Test、以下GEDテスト)と、2)全米外部卒業証書プログラム(National External Diploma Program、以下NEDP)がある。

まず、およそ半世紀に及ぶ歴史をもつ1)GEDテストは、16才以上の高校中退者で、かつ学校教育非在籍者を対象に行われる。それは言語技能、社会科、理科、文学、数学の筆記試験であり、英語の他にフランス語、スペイン語でも受験できる。1990年代以降、アメリカでは中退者を減らすことが国家の教育目標の一つに掲げられて連邦補助が急増したこともあり、近年GEDテストの受験者数・合格者数の増加が著しい。これに対して、2)NEDPは面接による「診断」で基礎学力を試験し、ポートフォリオ評価を中心とした「審査」によって生活経験・職務経験を判定するものである。その主な対象は、学校的な筆記テストやそのための準備学習が障壁となり中退者に留まることが多い成人とされる。

<2> ジョブ・コア

中退者向けのプログラムの中でも、とりわけ経済的に劣悪な環境に置かれた若者を対象としているのが、ジョブ・コア(job corps)と呼ばれる寄宿制の教育・職業訓練プログラムである(19)。1964年に創設された連邦政府直轄のこのプログラムは、効果が認められたことから巨費を投じて全国展開がなされてきた。その対象は16〜24歳であり、若年者の雇用職業訓練プログラムとしては最大の規模を誇っている。

このプログラムの目的は、参加者が決められた時間割の中で生活し門限などの規律を守るなかで、働くことに対する構えを身につけていくことである。監督官庁は労働省で、全国に10ヶ所の地区管理支部が置かれ、個々のジョブ・コアを受託する企業との契約やその運営に関する管理監督を行う。運営は民間企業に全面的に任され、各ジョブ・コア・センターには200〜2000人の研修生が入所する。このプログラムには毎年全米で約7万人が参加しており、2000年までの36年間に200万人を超える若者達がここから巣立っていった。

(5) 「全米キャリア発達指針」

最後に、最近改訂された「全米キャリア発達指針」を取り上げることにしたい。

アメリカにおいて、中退者に高校卒業資格もしくは同等の社会的評価を取得させることが就業支援策になることは、先に指摘したとおりである。2002年には「一人も落ちこぼさない法(No Child Left Behind Act)」が制定され、とりわけ不利な立場に置かれた生徒たちの成績向上を目指した施策が講じられるようになった。この制定を受けて、アメリカにおける進路指導の指針ともいうべき「全米キャリア発達指針」が改訂されたので、ここではその変更点をまとめておく。

まずこの指針は、全米職業情報整備委員会(National Occupational Information Coordinating Committee)が1989年に初めて発表したもので、キャリア発達において目標とすべき能力(competencies)を3つの領域―「自己理解」、「教育・職業的探索」、「キャリア設計」―に分け、小学校、中学校、高等学校、成人の段階別に設定したものである。それは全米における進路指導の充実とカウンセラーの能力向上を目的とし、各州が独自の指針を作成するための基礎ともなった(20)。

この「全米キャリア発達指針」が2004年末に改定されている(表<4>)。第一に、1989年版の枠組みであった学校段階別の能力設定がなくなり、代わりに、ブルーム(Bloom, B. S.)の「学習目標の分類学(Taxonomy of educational objectives)」に基づいた学習段階、すなわち、<1>知識の獲得、<2>応用、<3>内省の3段階で能力が設定された(21)。これらは年齢や教育段階に結びつくものではなく、子どもから成人まで、個人の多様な発達段階に対応できるよう企図されている。PS1やED1といった各能力は学習段階別に数個の指標でもって定義されており、キャリア発達プログラムの内容とともに評価のための基準となっている。 この「全米キャリア発達指針」が2004年末に改定されている(表<4>)。第一に、1989年版の枠組みであった学校段階別の能力設定がなくなり、代わりに、ブルーム(Bloom, B. S.)の「学習目標の分類学(Taxonomy of educational objectives)」に基づいた学習段階、すなわち、<1>知識の獲得、<2>応用、<3>内省の3段階で能力が設定された(21)。これらは年齢や教育段階に結びつくものではなく、子どもから成人まで、個人の多様な発達段階に対応できるよう企図されている。PS1やED1といった各能力は学習段階別に数個の指標でもって定義されており、キャリア発達プログラムの内容とともに評価のための基準となっている。

次に目標とする能力の領域だが、「自己理解」→「個人的・社会的発達」、「教育・職業的探索」→「教育的到達と生涯学習」、「キャリア設計」→「キャリア・マネッジメント」へと再編された。とりわけ、近年のアカデミック教科重視という改革の影響、そして変動の激しい経済社会への対応という観点から、「教育的到達と生涯学習」という領域が登場した点は特筆すべきだろう。1989年版「教育・職業的探索」に含まれていたキャリア情報とエンプロイヤビリティに関する項目は、2004年版では「キャリア・マネッジメント」領域に移された。この領域のCM5は新たに定義された能力であり、変化への対応力が重視されていることがわかる。また、1989年版「キャリア設計」に含まれていた多様な役割の理解に関する項目が、2004年版では「個人的・社会的発達」に移った。「自己理解」からの領域名の変更は、社会的発達の側面がより強調されたことを示している。

「教育的到達と生涯学習」領域に代表される今回の改定は、人種・民族間における生徒の成績格差(achievement gap)の縮小を目的とした「一人も落ちこぼさない法」の趣旨に沿ったものである。この法律のアカウンタビリティがテスト成績で計測されることによる弊害は予想されるが、不利な立場にあることが多い成績不振者層の底上げを意図している点では評価できる。その一方で、1989年版「キャリア設計」領域に含まれていたジェンダーや、「教育・職業的探索」領域にみられた社会・企業と仕事・個人の関係を理解するための能力が削除されるなど、看過できない変更もあった。

4 おわりに

ドイツとアメリカの取組みを比較して、稿を閉じることにしたい。デュアルシステムの国ドイツでは、前期中等段階で労働準備教育の中心となる労働科が設置され、そこでは労働とその諸条件をめぐる多面的な考察が行われていた。社会構造が異なるこの国の実践を安直に導入することはできないが、労働科の枠組みには企業実習を通じた労働者の権利・義務に関する学習等も含まれるなど、みるべき点が多い。

他方アメリカにおいては、学校から職業への機会保障法以後、より幅広いスキルとアカデミックな内容を重視する方向で職場関連学習が推進されている。その代表的なプログラムとして取り上げたジョブ・シャドウだが、ドイツの企業実習と共通点もある。どちらも労働条件や職場環境に関する観察・考察を含むなど職業調査としての側面をもち、また、企業や職場を労働者の視点で評価することを促している。

もう一点、アメリカの特質として、キャリア・職業関連の学習を通じてアカデミック教科との結びつきを理解させ、学習への動機づけを図ろうとしている点が挙げられる。「全米キャリア発達指針」の改定や近年の教育改革の動向が物語っているように、アメリカにおけるキャリア教育の柱は生徒たちの「教育的到達」を高め生涯学習者として準備することにある。その一方で、ジェンダーや仕事の社会的意味の理解については後退がみられた。

このように、ドイツでは職業社会の現実を吟味する力の育成が目指されているのに対し、基礎学力重視のアメリカでは生涯学習者となるための準備が強調されている。今日の日本の状況を鑑みるとき、これら二つはどちらも重要な視点であろう。新規学卒就職が一般的で新入社員も多かった時代とは異なり、現代の若者たちはまさに「個人」としてそれぞれの職場に入っていく。しかも多くの場合、安定した雇用が約束されているわけではない。こうした若者たちには確かに、従来とは異なる枠組みでの進路指導やキャリア教育が求められようが、それは旧態依然とした精神主義やいわゆるキャリアデザイン的な内容にとどまってはなるまい。なかでも、労働をめぐる社会的認識や職場の人間関係を調整するための能力の育成は不可欠だろう。日本でも最近になって、労働に関する義務・権利関係や「働くこと」をめぐる現状を若者たちに知らしめようとする著作が発表されている(22)。

他方で、日本の学校には「学びからの逃走」と呼ばれるような状況もある。PISA2003年調査報告でも、生徒間の学力格差はすでに無視できない段階にあることが指摘されていた。少子高齢社会が到来した我が国において、子ども一人ひとりが大切な人的資源であることは言うまでもない。全ての子どもたちの学力を保障するという課題に今こそ本腰を入れて取り組むべき時であり、まずはそのための共通理解を幅広く形成すべきではないか。

|